搜索

電子設備的發展推動著現代信息科技革命,作為電子設備的主要輸出端🧘♂️,顯示器是信息傳遞的重要窗口和人機交互的主要平臺。將顯示功能與織物融合集成,可為智能電子織物開拓新的發展方向🤽🏻🐘。彭慧勝課題組開發了一種基於織物經緯編織工藝,大面積製備織物顯示器的方法。文章以“Large-area display textiles integrated with functional systems”為題於2021年3月11日發表在《自然》(Nature)上。

近年來,可穿戴電子設備蓬勃發展,極大地拉近了人們與電子器件的距離,被認為是繼計算機、移動終端、智能終端之後的又一次科技革命。將顯示功能與織物融合集成,可為智能電子織物開拓新的發展方向,現有的技術可基於柔性薄膜有機發光二極管顯示器,將其貼附在織物表面,但是這類方法一方面降低了織物本身的柔性和透氣性,影響人們的穿著舒適性🧑🏼🎓;另一方面🐑,薄膜顯示器的面狀薄膜基底和具有多孔編織結構的柔性織物之間存在模量不匹配,在織物頻繁的復雜變形過程中,薄膜顯示器非常容易發生性能下降甚至功能失效。隨後,研究人員嘗試開發基於纖維的發光器件,進一步編織成發光織物,通過該設計理念能得到高度柔性和透氣性的發光織物◻️,但是僅能實現預先設定編織圖案的發光,不能實現大多數電子產品中需要的基於像素點程序控製起亮的任意組合顯示🔺🤦🏽♀️。因此👊🏻,如何在柔軟且直徑僅為幾十至幾百微米的纖維上構建可程序化控製的發光點陣列🆓,是困擾這個領域的一個難題。

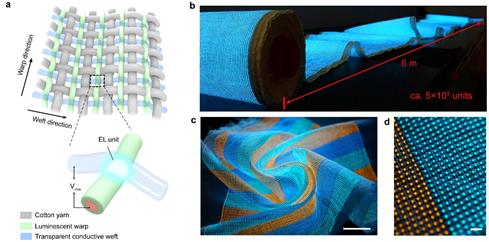

眾所周知,織物在編織過程中,經緯線的交織在織物中自然地形成了類似於顯示器像素陣列的點陣。因此,基於一種負載有發光活性層的發光經線🦒,和一種透明導電緯線🛎🔍,研究團隊利用這兩種功能纖維在編織過程中的經緯接觸形成電致發光器件🧹,進而實現了一種新型柔性發光和顯示織物(圖1)。

圖1. a) 織物顯示器及經緯搭接發光點的結構示意圖🕐;b) 大面積發光織物照片𓀇;c, d) 多色發光織物和發光點照片💢。

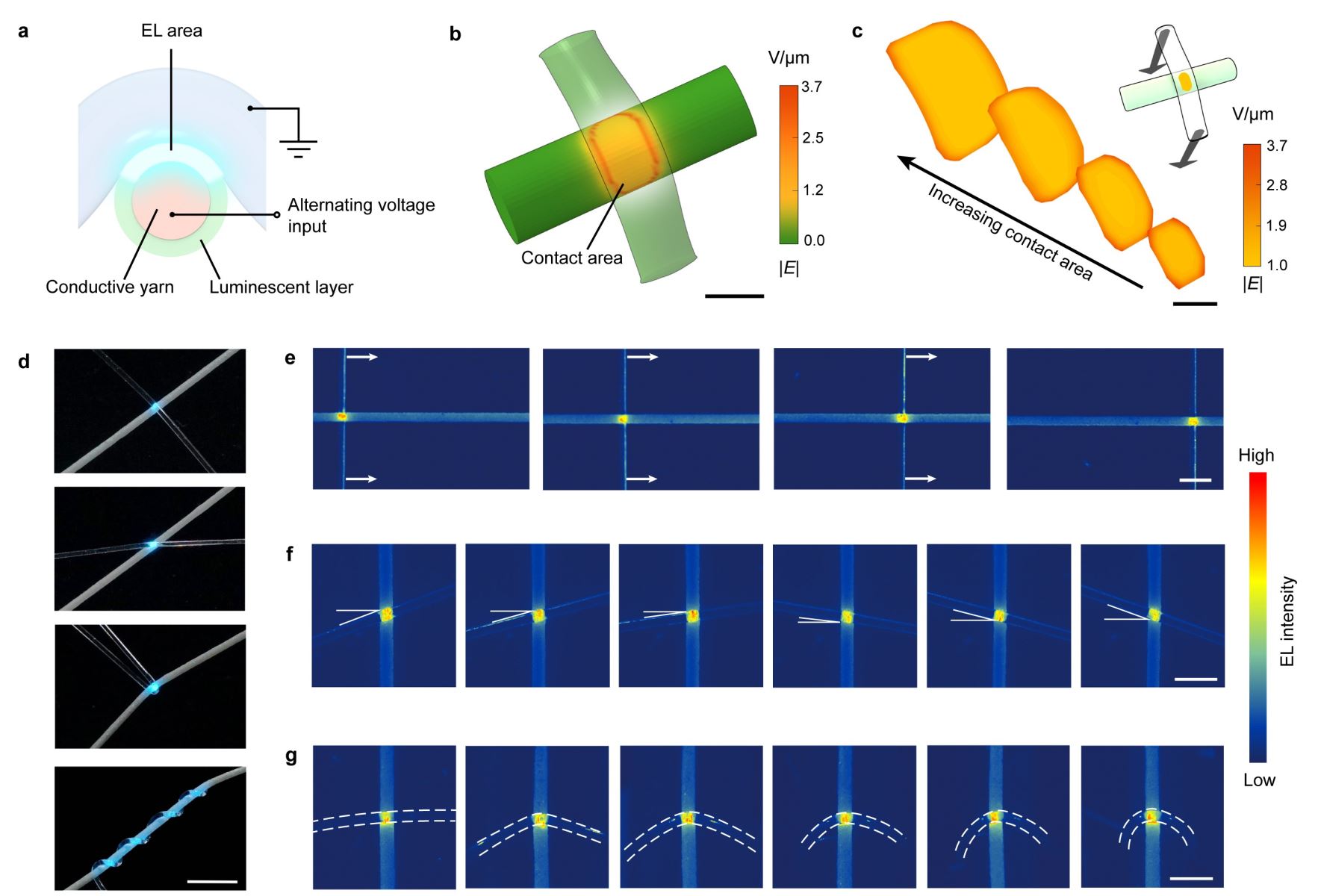

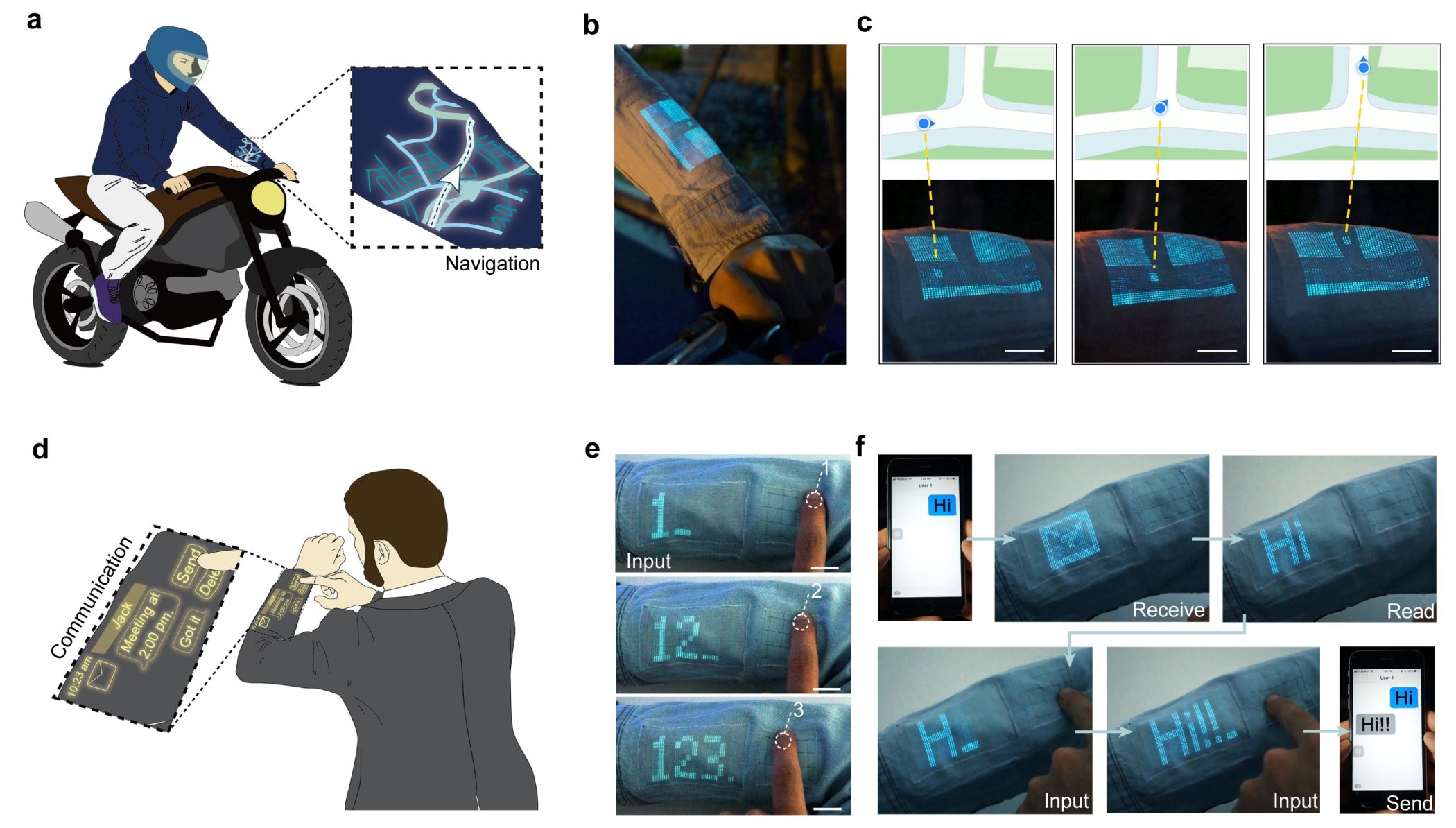

團隊利用自主搭建的限域塗覆加工裝置,在導電紗線表面負載均勻的高質量發光活性層👩🏻🦽➡️,得到了發光經線🤦🏻。另外,團隊基於高導電🙆🏼、高彈性以及化學物理性質穩定的離子液體凝膠,通過熔融紡絲工藝製備了透明導電緯線🙅🙎♀️。在發光經線與透明導電緯線之間施加交流電壓後📼,經緯線接觸點區域的發光材料被電場激發,形成了發光像素點。團隊發現,機器編織過程中的線張力使得透明導電纖維在與發光纖維接觸的區域發生彈性形變🏤🔽,並且被織物纖維交織結構有效固定,實現了在纖維的高曲率表面形成類平面器件的電場分布✌🏻。理論計算和實驗結果表明💁🏼,彈性接觸界面的均勻電場,是確保經緯搭接器件的穩定工作的關鍵。搭接發光點在兩根纖維相對滑移、旋轉🚅、彎曲的情況下☄️,器件亮度變動不超過5%🚪🏌🏼,織物顯示器在對折、拉伸以及按壓循環變形條件下,亮度也能保持穩定(圖2)😟👩🏿🦰。該方法將發光器件製備與織物編織相統一🙅🏿,利用成熟的編織設備,實現了長6 m、寬25 cm、含約500,000個發光點的發光織物🕵🏽♀️,通過更換發光材料的種類,可以實現多色發光單元。團隊基於經緯交織的設計理念⏯,將該方法拓展應用到織物鍵盤和織物供能系統的製備🤽🏿♀️🌌,並構建了織物電子集成系統。該系統在物聯網應用🕚,如實時定位📷、日常通訊以及醫療輔助等方面表現出良好的應用前景(圖3)🧑🏼🚀。

圖2. a) 經緯搭接發光點截面示意圖👩🏻🌾;b) 經緯搭接點處電場分布模擬🤵🏻♀️;c) 接觸面電場的均勻分布幾乎不受接觸面積改變的影響🏇🏼;d) 透明導電緯線與發光經線在不同接觸形態下的發光照片;e-g) 透明導電緯線與發光經線發生相對滑移(e)👃🏼😈、旋轉(f)和彎曲(g)時發光點的光強分布圖。

圖3. a-c) 具有顯示個人定位功能的織物集成系統🕠;d-f) 具有信息通訊功能的織物集成系統,功能集成織物系統與智能手機進行信息接收和發送(f)。

以上相關成果發表在Nature主刊上。Shi, X.; Zuo, Y.; Zhai, P.; Shen, J.; Yang, Y.; Gao, Z.; Liao, M.; Wu, J.; Wang, J.; Xu, X.; Tong, Q.; Zhang, B.; Wang, B.; Sun, X.; Zhang, L.; Pei, Q.; Jin, D.; Chen, P.;# Peng, H.# Large-area display textiles integrated with functional systems. Nature 2021, 591 (7849), 240-245. 彭慧勝、陳培寧為該論文通訊作者🧕🏼,沐鸣开户博士研究生施翔、碩士研究生左勇以及沐鸣娱乐工程與應用技術研究院博士研究生翟鵬為第一作者。相關工作得到了國家自然科學基金委、科技部🤽🏼♂️、上海市科委、沐鸣娱乐聚合物分子工程國家重點實驗室等的大力支持🤌🏻💂🏼。論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03295-8🥅。