搜索

在寒冷的冬季💂🏽♂️♝,現代人不再單純地追求保暖,而是更加註重在保暖的同時滿足輕薄、舒適、美觀的需求。於是自發熱纖維織物應運而生🆚,它能主動產生熱量,實現快速升溫和持續保溫𓀗,這與傳統厚重的棉衣🫳🏻、羽絨服等通過隔熱來被動控製熱對流和熱傳導以防止熱量損失完全不同🫃🏿。但是,目前問世的自發熱纖維織物大多來自合成纖維🗂,缺乏天然纖維☘️,特別是絲綢舒適透氣,光滑親膚的感覺,而且因為其中添加的功能粒子,使織物顏色變得很深,因此缺乏親膚性、舒適性和美觀度。

生物大分子課題組多年來一種致力於高性能、功能化再生絲蛋白纖維的研製,最近他們成功研製成功了一種接近無色的自發熱絲綢織物面料,將來有望讓人們在冬季也能穿上輕薄、舒適、保暖並且色彩繽紛的絲綢衣服🫱。

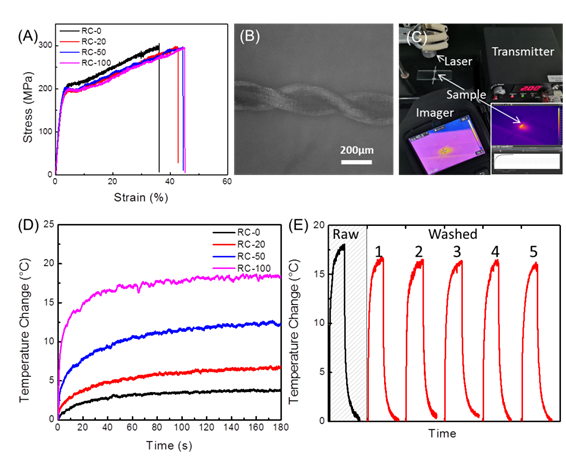

為克服納米顆粒通常很難均勻分散在紡絲液中的難點,他們首先采用絲蛋白分子作為生物模板,在再生絲蛋白溶液中原位合成了可分散在其中並且具有強烈近紅外吸收的硫化銅納米顆粒,然後再將其加入到再生絲蛋白紡絲液中進行濕法紡絲,成功製備了再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維。該雜化纖維力學性能良好,硫化銅納米粒子還起到了一定的增韌作用(圖1A)☀️,因此完全可以用來進行加撚和編織織物(圖1B)🦝。再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維束在近紅外光的照射具有顯著的光熱轉化性能(圖1C)🐨,僅含100 ppm硫化銅納米顆粒的再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維束(RC-100)能在3 分鐘內升溫18.5ºC(圖1D)◀️。此外🤷🏻♀️,再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維束在反復的超聲洗滌實驗中表現出良好的穩定性,升溫性能在第一次洗滌後能夠保持基本穩定(圖1E)。

圖1. (A) 再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維的力學性能;(B) 再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維束的光學照片;(C) 近紅外光下光熱轉換實驗示意圖;(D) 再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維束的光熱轉換性能;(E) 再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維束的超聲洗滌穩定性

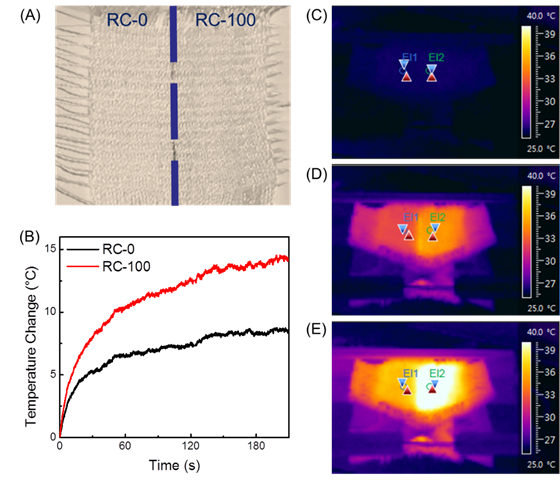

再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維加撚編織成織物後,與純再生絲蛋白纖維織物相比沒有明顯的顏色變化(圖2A)💼,將該織物置於模擬太陽光下進行照射,同時利用紅外成像儀觀測其表面溫度的變化。圖2B是純再生絲蛋白纖維織物和再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維織物在模擬太陽光照射下的升溫曲線🕺🏻🧜🏻♀️,圖2C-E是在模擬太陽光照射不同時間下的紅外圖像。結合紅外圖像和升溫曲線可以發現,在模擬太陽光照射前🦄,兩種織物的初始溫度沒有差別🥁,均為26ºC。在模擬太陽光照射下🙋🏼,再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維織物迅速升溫,在經過1分鐘平均溫度升到35ºC🧽,經過3分半鐘升到了40ºC;而純再生絲蛋白纖維織物在相應時間分別只有32ºC和34ºC,遠低於再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維織物。

圖2. (A) 純再生絲蛋白纖維織物(左)和再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維織物(右)的實物照片;(B) 純再生絲蛋白纖維織物和再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維織物在模擬太陽光照射下的升溫曲線;(C-E) 純再生絲蛋白纖維織物和再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維織物在模擬太陽光照射下的紅外圖像💋:(C) 初始時刻🏅👨🏿🏫,(D) 1分鐘後,(E) 3分半鐘後

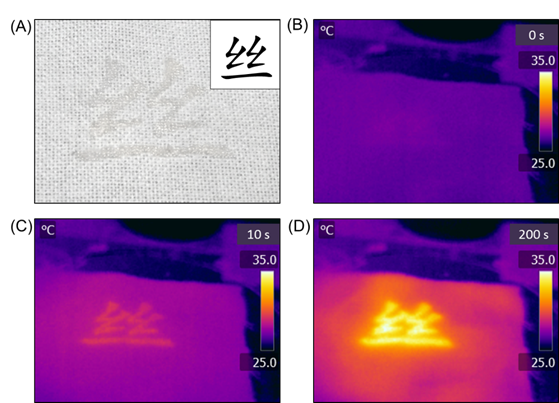

此外,他們還成功地將加撚後的再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維通過十字刺繡的方式在棉質布料上繡製圖案,證明了其與其他纖維混紡的可能性。圖3是繡製的楷體漢字“絲”,利用與上述相同的方法觀測其在模擬太陽光照射下刺繡織物表面的紅外成像情況♛。從中可以看出在模擬太陽光下,再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維繡製的“絲”字區域比周圍棉質基底有明顯的升溫現象🫵🏻,並且紅外圖像中“絲”字輪廓清晰✬💁🏽,分辨率很高⚒。

圖3. 在棉質布料上用再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維刺繡上“絲”字後織物的 (A) 實物照片和 (B-D) 在模擬太陽光照射下的紅外圖像:(C) 初始時刻✢♜,(D) 10秒後,(E) 200秒後

綜上所述,生物大分子課題組采用濕法紡絲製備的再生絲蛋白/硫化銅雜化纖維能夠滿足織物所需的力學性能,色淡可染,並可吸收太陽光能量進行光熱轉化,在自發熱織物領域具有廣闊的應用前景🫖。

論文以“Colorless Silk/Copper Sulfide Hybrid Fiber and Fabric with Spontaneous Heating Property under Sunlight”為題在線發表在美國化學會雜誌Biomacromolecules(DOI: 10.1021/acs.biomac.0c00170)上🦙。論文的第一作者為碩士研究生王海鵬,通訊作者為陳新教授和來自中原工學院紡織學院的訪問學者馬季玫教授,共同作者為邵正中教授、姚晉榮副教授和董慶林博士🐉。該工作得到了國家自然科學基金的支持。

論文鏈接🤌:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.biomac.0c00170

https://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.0c00170