搜索

桑榆恰是敘舊時 之一

敬禮,亨利·雷士德先生🧑🎤!

江 明

在多年的研究生涯中,苦思冥想而無果是常態,但偶爾也會有“靈光一現”的幸運🚱👳🏻♂️。論其效果🫅🏼🥎,小時為投寄文章蹦出一妙題⌨️,大時可催生出一個新的研究方向。不過🦋,這是可遇而不可求的。 我退休多年🤱🏼,已享受不到這樣的快感。不料近期還真遇到了這等好事,一次“靈光一現”使我與百年前上海灘名人雷士德先生“偶遇”👇,並不禁沉湎其中。

近4年前,我從學校退休後來到了養老社區👩👦。“無絲竹之亂耳🧑🏻🏭,無案牘之勞形”,生活清靜而悠閑。不甘寂寞的我與幾位同樣熱心的朋友共同舉辦了“梧桐文化沙龍”活動,主要是邀請上海文化藝術界的學者名家來做講座。因好多老年朋友對於上海老建築的故事特有興趣,我們邀請了Shanghai Daily(上海日報)的主任記者喬爭月①老師來沙龍做了兩次講座。一次是講外灘,一次是講南京路。她講這些建築,不是從建築學家的角度,而是講這些建築後面的人文故事。這一特別的視角使她的報告受到老人們的歡迎。重要的是,在她的兩次報告當中都講到了上世紀上海的大地產商亨利·雷士德。

喬爭月在梧桐文化沙龍作報告

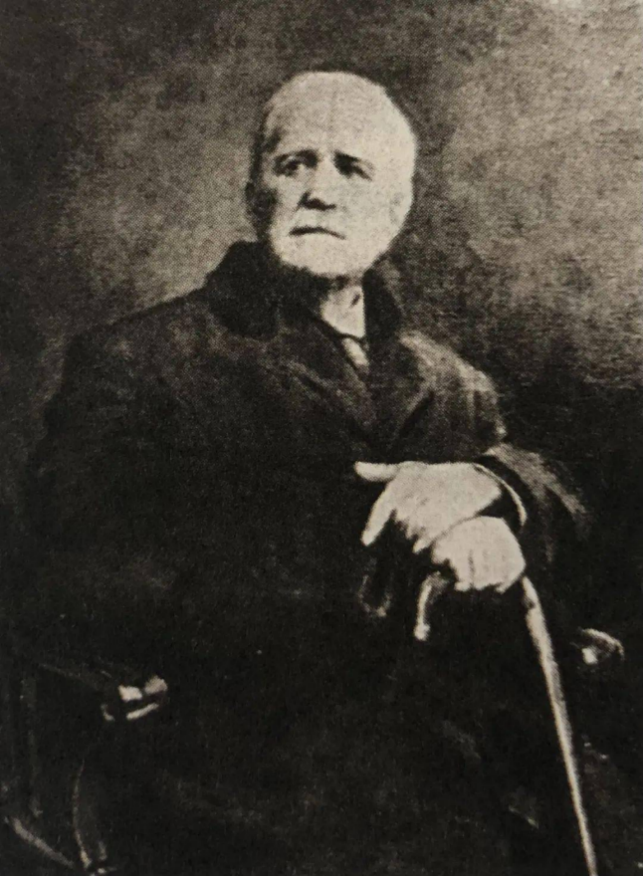

亨利·雷士德1867年從英格蘭乘貨船來到上海,是最早進入上海的外國建築師之一🏄🏽☝🏿。他在上海奮鬥數十年,打下了一片天地⬇️,奇跡般地成了地產大亨🧑🏼⚕️,財富列為全上海第三✊。特別奇特的是,他終身未婚,自然也沒有後代🦫。他無車無房,長期住在上海英僑總會的單身宿舍,出門手執雨傘當拐杖步行或乘電車。他是上海總會最老的會員之一,但除免費的聖誕大餐之外,他從不光顧🍾。可以說此人吝嗇到古怪的程度了☪️!然而🥫🎸,雷士德1926年去世🤵🏿,他的遺囑公布時,上海灘為之一震🫶🏽🥚。他留下的遺產達到了1434兩白銀。他的遺囑的第一句就是:“約六十年來🚕,我的主要和永久住所一直在中國的上海,現在如此🪯,以後也將如此……。”他決定把遺產幾乎全部捐獻給上海🫶🏼,興辦教育、醫療和慈善事業🔥。為此,依據其遺囑建立了“雷士德基金會”🥹。上世紀三十年代,基金會完全按他的意願建立了雷士德醫學研究院,擴建了上海仁濟醫院。還有他特別關照資助的上海聾啞學校,虹口的黃包車夫會等。以他的基金完成的大事中,影響最為深遠的就是建立了雷士德工學院及雷士德中學。

亨利·雷士德(1840-1926)

聽喬爭月講雷士德,我很受感動,激起我深深的崇敬之情👨🏼⚖️。這時我突然註意到屏幕上出現了雷士德的英文名字:Henry Lester。 “Henry Lester🧚🏻♀️?為什麽我覺得在哪兒見過?難道與我有過交集?”。靈光閃過😣,我陷入沉思….. 我在哪裏“遇到”過Henry Lester呢?他是英國富商,是不是和我去英國的活動有關?

我是1979年作為首批訪問學者的一員到英國學習的💁🏽,為期兩年🥄👷♂️。以後又多次前往合作研究和講學,留下了大量文件材料。為尋找可能隱匿其中的Lester的蹤跡🐼✡︎,我查閱了多年的工作筆記,翻找出與英國教授的數百封通訊,逐頁瀏覽。功夫不負苦心人, 我真的發現了35年前的三封信😞,證實了Henry Lester Trust資助過我🐺,我是他的受益人,Henry有恩於我!

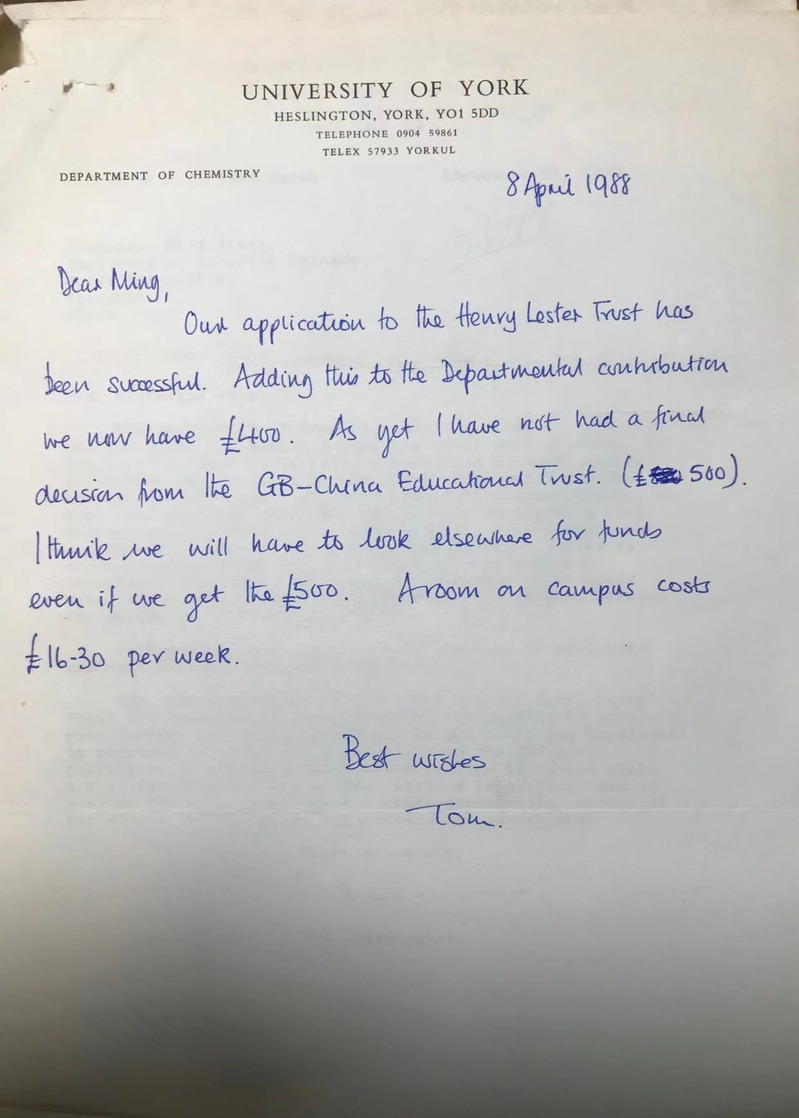

事情要從1987年說起,那年春天🙆🏽♂️,我受德國馬普高分子研究所所長Wegner教授之邀去該所訪問,為期兩個月。我同其它國家的訪問學者😮💨、博士後和教授同住在一個“大院”裏。這時我認識了英國York大學的Tom Halstead 博士🕯,他是馬普高分子研究所的Spiess教授的客人。Tom是非常溫和、健談的學者👔,容易相處👨🏽🎓,我們一見如故。Tom不是高分子學家,專長是在固體核磁共振的材料應用方面🔅,他們學校也有很好的相關儀器🫃。我們深入交談後“蹦出火花”,發現可以進行合作,即一起用固體核磁共振儀器來研究高分子工程塑料的共混物的相容性問題🀄️。他熱情很高🥖,說回英國後為我訪英申請經費。其實我對此不抱太大希望,因為那時英國撒切爾政府正在搞‘cut spending’,大學都很窮。Tom回英國後真的向好幾個有可能對中國學者提供資助的基金組織提出申請,但都沒有成功👳🏿♂️。直到1988年4月,我突然收到Tom來信,他說很開心🏄🏻🗳,他為我向Henry Lester Trust的申請成功了!

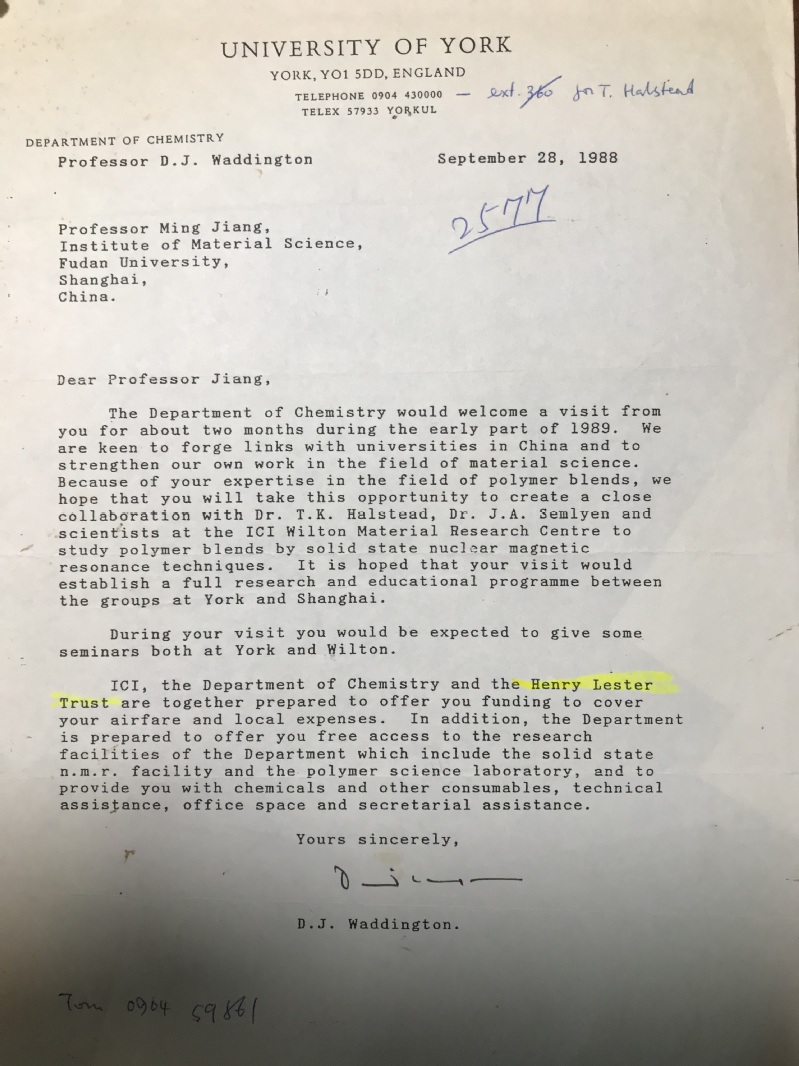

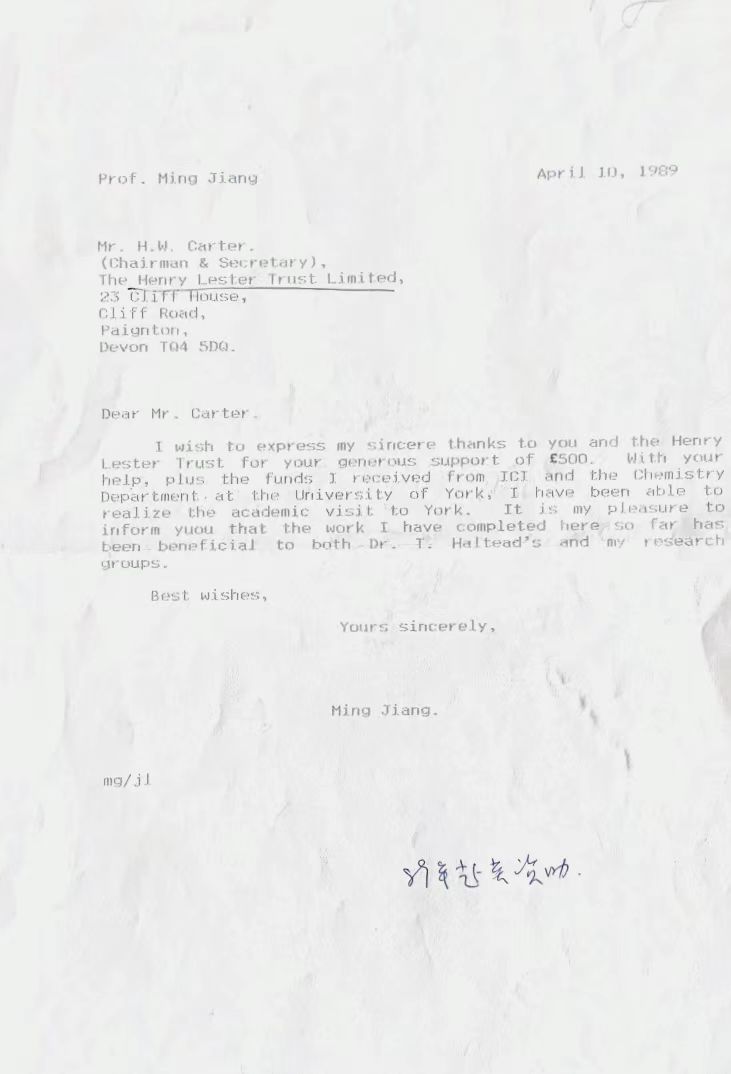

這意外的好消息自然使我非常欣喜👨🏼💻,但我也覺得有些不解。專業性的如中英合作基金組織這樣的機構都表示無能為力,而這個鮮為人知的Lester Trust卻能慷慨解囊呢?我記得後來問過Tom這Trust 是怎麽回事,他說也不曉得🔑,只聽說這和一個與中國淵源很深的人有關。他說為申請這個基金他多次與這個Trust打電話和通訊🎫,直覺是,在那個office裏只有一位老人,在使用一臺老式機械打字機工作著(在英國🚵🏽♂️,那時電子打字機已經普及),聽上去真有點神秘感⬇️。有了這份資助為基礎👳🏽,再加上後來得到的從ICI②及York大學化學系的資助😍,我的飛機票、食宿😋、儀器使用🌜、藥品等費用都能解決了。於是我在1989年2月到了York,開始了為期兩個月的來之不易的合作研究。研究獲得了較預期更好的結果。

我和Tom在他家中合影(1989年2月)

Tom來信(1988年4月)🏸,告知我成功獲得Henry Lester Trust資助

York大學化學系系主任來信說該系和Henry Lester Trust共同支付我的研究費用(1988年9月)

1989年4月我致信雷士德基金會感謝其500英鎊的資助👩🏻🔧,此為該信草稿

自從知道34年前去英國的訪問的資助是來自雷士德基金🔩,我更加渴望了解雷士德和他的基金會。所幸國內已出版過雷士德傳記,即房芸芳③著《遺產與記憶—雷士德🐩、雷士德工學院和她的學生們》 (上海古籍出版社,2007年)。我很快閱讀了全書,對雷士德的一生和他的基金會有了詳盡的了解。作為大學教授🪃🤱🏻,我自然特別關註雷士德工學院。這所完全按英國教育製度和方式建立的以建築和機械等為主的工學院👎🏽🧑🏽🦳,在上海僅存在10年,一共才培養了約1000名學生(全為男生)。但他的畢業生不僅大都成為後來新中國工業建設的骨幹🧝🏽,還出現了中國工程院院士,大實業家,國際大法官和高級外交官等,這是個奇跡般的存在🍗。書中介紹,這些學生出於對雷士德的崇敬和熱愛,都自稱為Lester Boy。

2004年,在雷士德工學院成立70周年之際已成耄耋老人的Lester Boy們還在上海集會紀念🧝🏻♀️。那時最年輕的‘boy’(估計是雷士德中學的)已是77歲了。如今又有19年過去了🕵🏼♀️。歲月無情,Lester Boy這個獨特且優秀的群體終將成為歷史🤷🏿。然而🖌,在雷士德工學院消失的40多年後,即1988 年我得到了Henry Lester Trust的資助赴英合作研究,所以我應該是新一代的Lester Boy, 對此🗼,我深以為傲📈。

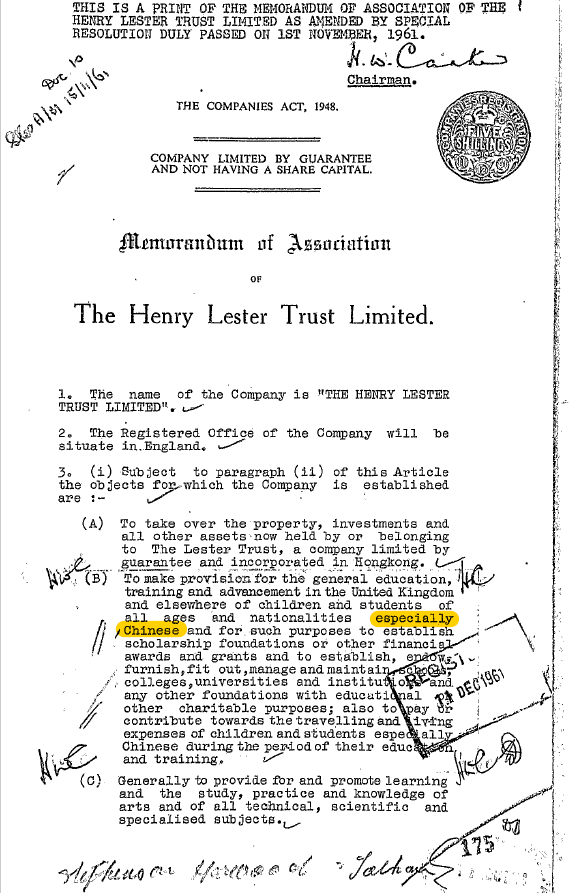

1949年,Henry Lester Trust在上海黯然落幕𓀝,房芸芳的傳記的敘事自然也到此為止了👨🏻🚒。作為新一代的Lester Boy,我抑製不住自己了解後續故事的渴望。於是我自己,同時也邀請海外的朋友和學生們一起做了網上調研,很有收獲。英國政府網站上的資料顯示,雷士德基金會總部首先從上海遷移到了香港🧷,其後於1957年在London申請註冊。我們可以看到申請報告和章程的全文👨🏼🏫。章程表明它的主要宗旨和職能是“為英國和其他地方所有年齡和國籍的兒童和學生的普通教育🤐🛌🏿、培訓和發展做出支持,並以此為目的建立獎學金基金會……”;但是該章程沒有提到雷士德遺囑特意關照的捐獻用於中國。然而僅4年後🌽,1961年🖱🤚🏽,基金會董事會專門召開會議,並做了一個重要決議📿🚶🏻♀️,把基金會章程裏面規定的基金使用的對象中,特別地加上了‘especially Chinese’👨🏼🏭。這表明基金會在1961年恢復了雷士德遺囑的本意,獎學金為中國而設。這一戲劇性變化的背景我們不得而知。我們還查閱到雷士德基金近期的資料,目前擁有資金大概是100多萬英鎊,每年收入有幾萬英鎊。每年資助20-30人🚶🏻♂️,共6-7萬英鎊。例如🪃,2021年資助28人👩🏼✈️,共69002英鎊🍅。所以總的印象是,很幸運,基金會還在*️⃣,但規模已是很小了。

雷士德基金會1961年章程🦒,加上了“特別是中國人”

喬爭月獲悉我是上世紀八十年代雷士德基金的受益人後👲🏽,立即轉告房芸芳;其實,作為雷士德傳記的作者,房老師一直都想找到雷士德基金會資助的中國學者⏺,但是始終未能如願📧。我這個新一代Lester Boy的意外出現,讓她倆都很興奮。於是我們約好見面,好好談談雷士德🙆。我提議就在近日完成修繕的雷士德工學院會見。因為上世紀五十年代改作為上海海員醫院的雷士德工學院的大樓,我心儀已久。記得當年我從學校到市區,常會從那裏經過。在那位於虹口的商丘路和東長治路的弧形的交接處,馬路只有兩車道寬,周邊全是一片矮平房,但卻聳立著這麽一幢氣勢恢宏的大樓。見到那高聳於大樓中央的穹頂,獨特的尖券門廊和精致的外墻裝飾👄🩷,我總是在猜想💁🏼♀️,他究竟有一個怎樣不平凡的身世?

修繕後的雷士德工學院大樓(周邊道路經拓寬)👩🔬,取自網絡

2023年9月11日下午我終於步入了這仰望多年的工學院大樓👳🏻♂️,我覺得我走到了離Lester先生最近的地方了🤳🏿!在這裏,我和兩位研究雷士德的專家一起交換心得,分享信息♾,向雷士德先生表達敬意,心情激動👰🏽♀️。我向兩位坦言,對於雷士德基金值得我們進一步了解和研究的問題還很多。特別是🙍🏿🌇,從1957年基金會在London註冊開始到1977年的20年之間,中英之間極少民間的文化交流,也沒有自費留學英國的中國學生。那麽在這個期間🦵🏿,基金會是怎麽堅持下來和運作的🧑🏻🦼➡️?我希望專業的研究者可以把雷士德基金會如何在中國這個特殊政治時期的運作與生存的問題做深入研究,這會是一件很有意義的一件事。還有⬆️,按照基金會目前的公報,改革開放以來,受益的中國學者累計起來也應有千人之眾,這是新一代的Lester Boy💣,但是,我相信他們中的絕大多數和我過去一樣,並不曉得雷士德✋🏽,這個情況應該改變。

同時⛹🏽♀️,我還有一個想法🍚,幾近天真:目前的雷士德基金資金總數僅100多萬英鎊👵🏼,對於一個基金會來說實在是太有限了🥞。那麽😮🔝,在雷士德精神的感召之下,我們國內的企業家慈善家們是否能向雷士德基金註入新的血液,讓其長久運轉下去乃至興旺發達起來🧑⚕️?

訪談結束,我們一起參觀了修繕後的雷士德工學院。我很榮幸地享用了當年校長專用的僅容一人的“迷你”電梯🤲🏻。走進保留完好修舊如舊的教室,見到帶有軸輪的提拉式的黑板🍬,立即憶起1955年我剛進沐鸣娱乐求學時第一次見到這種黑板時的新奇,親切之感油然而生,禁不住興奮起來🤹🏽🙏🏼。

作為新一代的Lester boy, 我雖已年過85👧🏽,但和雷士德的故事似乎才剛剛開始…

我與房芸芳、喬爭月在雷士德工學院暢談雷士德

我在雷士德工學院教室黑板前

執筆 江明 姚琳通 2023.10.10晚

註釋🎧:

① 喬爭月,上海日報城市和建築歷史專欄作家🚎、上海市建築學會歷史建築保護專委會副秘書長、Qiao Shanghai融媒工作室總策劃及主持人👩🏻🚒,著有《閱讀南京西路》、《閱讀南京路》、《外灘·上海夢》、《上海外灘建築地圖》、《上海武康路建築地圖》👳🏼♀️、《上海鄔達克建築地圖》(英文作者)、《閱讀上海醫院建築》🪴👩🏻🦽➡️,譯有《鄔達克》🕵🏽♀️、《綠房子》等專著💴🧑🏽🎓。

② 帝國化學工業有限公司(Imperial Chemical Industries, Ltd. ICI)英國最大的化工產品生產企業,世界最大化工壟斷集團之一 。該公司在國內外擁有子公司300多家,分別在 40多個國家建有生產工廠,主要國外市場在美洲及西歐。2008年並入荷蘭阿克蘇諾貝爾集團。

③ 房芸芳,沐鸣娱乐歷史學博士◀️,師從熊月之教授,研究方向為上海史。先後在博物館、圖書館工作⚃🤱🏽,著有《遺產與記憶——雷士德🧛🏼、雷士德工學院和她的學生們》🛡、《亦寫亦禱——晚清西學東漸中的李問漁》,主編《記憶肇嘉浜》,口述采訪《海外雷子情》、《四根之果》、《回憶我的父親李毅士》⬇️,以及譯作《上海歲月(1844-1849):英國早期來華傳教士雒魏林與家人通信集選譯》、《遠東生活回憶錄》等。