搜索

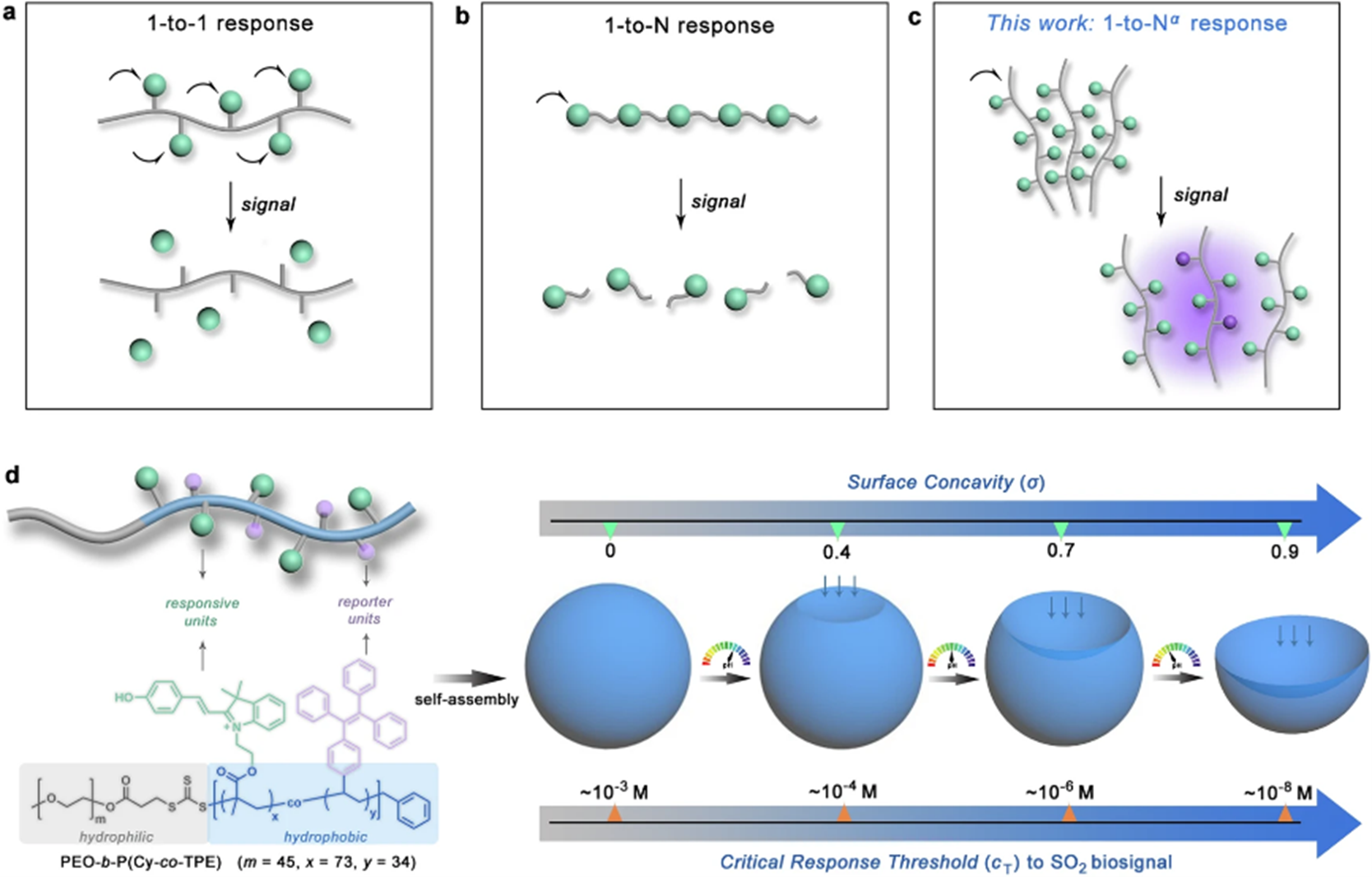

提升納米粒子對生物信號的響應靈敏度是增強響應聚合物在生物醫學領域“對症下藥”應用的關鍵科學問題。目前已廣泛開發了側基響應型和主鏈響應型兩種聚合物響應模式,能夠實現對生物體內生物信號的“1-to-1”響應和“1-to-N”響應🧑🏼🦰。然而👨🏼🌾5️⃣,這兩種響應模式的臨界響應閾值處在CT = 10-3~10-6 mol/L的範圍內,難以匹配細胞環境中大多數生物信號的痕量濃度(10-6~10-9 mol/L)。這一棘手問題限製了響應性聚合物材料在細胞中的實際生物應用。

圖1. (a-c) 聚合物的傳統信號響應模式(1-to-1和1-to-N)📱;(d) 通過調節納米碗膜凹陷度實現對生物信號的非線性響應模式(1-to-Nα)

為克服該領域長期存在的這一瓶頸,沐鸣开户閆強課題組發展了一類聚合物非球形囊泡組裝系統🚫,通過精確控製碗形囊泡的膜凹度(σ)🧑🎤,實現了對生物信號“1-to-Nα”的指數型非線性放大效應🗂,並以此構建了能夠對生物痕量SO2氣體信號進行超靈敏檢測的納米平臺,聚合物對SO2生物信號的臨界響應閾值CT可提高5個數量級🦜💾,達到10-8~10-9 mol/L水平(圖1)☛。

2024年10月2日🚨⚫️,該成果以《納米碗表面凹度對生物信號臨界響應閾值的非線性放大效應》(Nonlinear amplification of nanobowl surface concavity on the critical response threshold to biosignals)為題發表於《自然·通訊》(Nature Communications)🛗。

課題組采用冷凍電鏡等微觀可視化表征方法,跟蹤了聚合物囊泡隨pH的形貌演變🦶,證實了囊泡膜在pH由8.3降至5.5時,組裝體可光滑球形逐漸變形為單一位點凹陷的碗形囊泡🏄🏽♀️,且膜凹度σ可從0提高到0.9🧖♂️👨👦👦。這種變形機製主要是由於組裝體內聚合物鏈間的氫鍵相互作用和基團間π-π相互作用增強💁🏿,導致鏈內聚力提高的結果👨🏿⚖️。

進而🃏,研究發現了納米碗的凹度與其對SO2信號分子響應能力之間的關系:無凹陷的納米球僅能實現“1-to-1”響應💒;而具有深凹陷的納米碗會由於具有更高的聚集誘導發光基元的堆積密度而對SO2呈現高度敏感,其臨界響應閾值可提高至納摩爾級別,與細胞內真實SO2氣體信號的濃度相匹配,從而證實了聚合物納米粒子的形態可以非線性影響其響應能力的結論(圖3)。這項研究首次證明聚合物自組裝體內鏈的聚集狀態與其功能之間存在至關重要的依賴關系🈹,成功構築了第一例能對SO2生物信號實現1到Nα響應的新型聚集誘導發光材料🕟,為在痕量水平上原位檢測其他生物信號提供粒子形狀選擇上的技術指導,為開發更多高性能的智能檢測器提供了新的構建思路。

沐鸣开户、聚合物分子工程國家重點實驗室為論文唯一單位;沐鸣娱乐高分子系博士生李雪鳳為第一作者;沐鸣娱乐閆強教授為通訊作者➖。研究工作得到了國家自然科學基金的支持。

論文鏈接🚻:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-53053-3